建築ブログ

地下室地下車庫のある家@川崎市宮前区~地下コンクリート打設工事

昨年12月ころにスタートした地下室地下車庫のある家@川崎市宮前区。

お建て替え前は、

ビフォー

このような感じでしたが、

型枠設置~正面から

建物と古い擁壁を解体、地下を掘り、地下の骨組みとなる配筋を終えたところまできました。

上から見るとこんな感じ。

上から

左手真ん中あたりの穴の開いているところが階段室で、その前方が玄関まわりになります。

右手はガレージです。

ガレージに比べ、玄関まわりのほうが、オレンジの型枠の高さが下がっているのがお判りいただけると思います。

低くなっている左手の位置の1階には、キッチンやお手洗いなどの水まわりがきます。

水まわりが来るということは、床の下に配管が通りますので、そのスペースを空けておく必要があるのです。

鉄筋搬入

これより、地下の天井=1階の床、および梁の配筋を行うために、鉄筋を搬入します。

電線をよけながら鉄筋を揚げているのは、ユニッククレーン。

通常のトラックにクレーンを載せた重機です。

大型のクレーンだと小回りが利かず扱いにくい、ちょうどいいサイズのクレーンが欲しい、というときに活躍します。

この写真だと、それほど重くなさそうですが、寄ってみると、

鉄筋の束

ズシリと重みを感じますでしょ?

梁や天井を構成する鉄筋量を思うと、クレーンがなければなかなか運べるものではないのです。

配筋中

オレンジの型枠の溝に入る梁の配筋が始まりました。

ご覧のようにウマと呼ばれる台で持ち上げてある程度までくみ上げ、下におろします。

当たり前ですが、バラバラの配筋を1本1本組んでいきます。

配筋中2

それらしい形状になってきました。

配筋中3

梁の配筋を終えたら下に降ろし、スラブの配筋と組み合わせていきます。

結束

1本1本結束していくのは、電動ハッカー。

鉄筋と鉄筋を結束線で結びます。

手動のハッカーでは気が遠くなりますが、電動ハッカーなら1つ1つは瞬殺です。

でも数が多いので、結構な手間と時間がかかります。

型枠設置

配筋作業を終え、外側の型枠を設置します。

完了

奥の階段室がある周辺が、一段下がっているところ。

先ほどご紹介した1階、水まわりの配管をおさめるために高さを確保しているところです。

左手と手前側から右奥に向かっている配筋は、基本同じ高さになります。

では、なぜ同じフラットな配筋なのに、白い型枠で仕切られているのでしょうか?

実はこの仕切りから右側は、テラスとなります。

テラスは雨にかかることがありますので、緩やかな勾配をつけ、雨水が自然と流れるようにする必要があるのです。

微妙な勾配をつけるために仕切りを設けているというわけです。

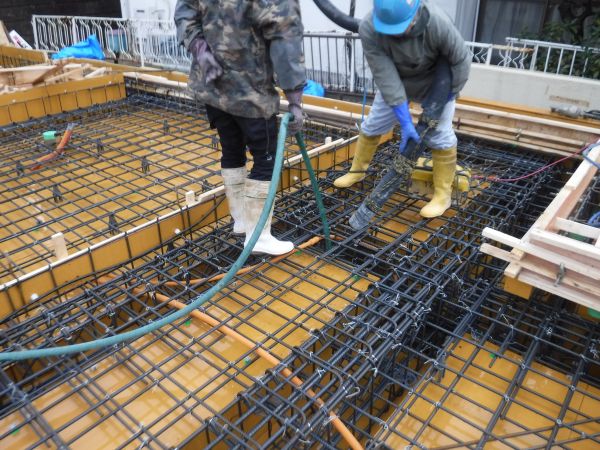

コンクリート打設中

コンクリートの打設が始まりました。

緑のホースのように見えるのは、空気が入らないように振動を加えるバイブレーターです。

仕上げ中

今、職人さんが行っている作業が、まさに勾配のある床面を仕上げているところです。

コンクリートから飛び出ている金具は、建物とつなげるアンカーボルトです。

基礎の立ち上がり型枠設置

そのアンカーボルトを中心に型枠を設置し、基礎の立ち上がりをつくるための型枠を設置します。

コンクリート打設中

このくらいの規模でもバイブレーターを使用します。(手前の職人さんが右手に持っている器具)

完了

コンクリートの打設工事までが終了しました。

このあと、立ち上がりの上に土台(木材)を載せ、飛び出ているアンカーボルトをナットで締めます。

強靭なコンクリートでつくられた地下部分と、木造2階建ての土台がガッチリつながります。