建築ブログ

地下室地下車庫のある二世帯住宅@横浜市青葉区~上棟まで

神奈川県内、熱中症警戒アラートが出ています。

今日で7日連続、この夏、21回目の発表です。

どんだけ暑いんだ!と、昨年の履歴を確認すると、なんと、トータル37日も出ていました。

記憶には残っていませんが、去年は本当に暑かったんですね。

一方で、昨年の8月最終週以降に出されたのは、5回のみ。

あと、もう少しの辛抱か、と思いきや、長期予報によると、今年の9月は残暑が厳しいんだそう。

気を緩めずに、過ごしてまいりましょう。

さて、先月までに地下のコンクリート打設工事を終えた、地下室地下車庫のある二世帯住宅@横浜市青葉区。

住居となる1⁻2階の木造工事に入ります。

まずは、基礎の立ち上がりから。

奥の職人さんが抱えているホースから生コンクリートが出、手前の職人さんが持っているバイブレーターで振動を与え、空気が入らないように慎重に打設しています。

手前の型枠に入っているコンクリートの様子を見ると、水分量がそれほど多くないことがお分かりいただけると思います。

水分量が少ないということはそれだけ空気が入りやすく、工事を終えた後の表面を均して滑らかにするのも大変です。

立ち上がりのコンクリート打設が完了した様子。

ほぼ平坦に仕上がっていますが、この上に土台を載せて、骨組みを造っていくとなると、十分とは言えません。

仕上げとして行うのがレベラーといわれる工事です。

この上に、液体に近いセルフレベリング材を流して、材料自身の力で水平を出していきます。

この時、必要になるのが正確な高さを出すこと。

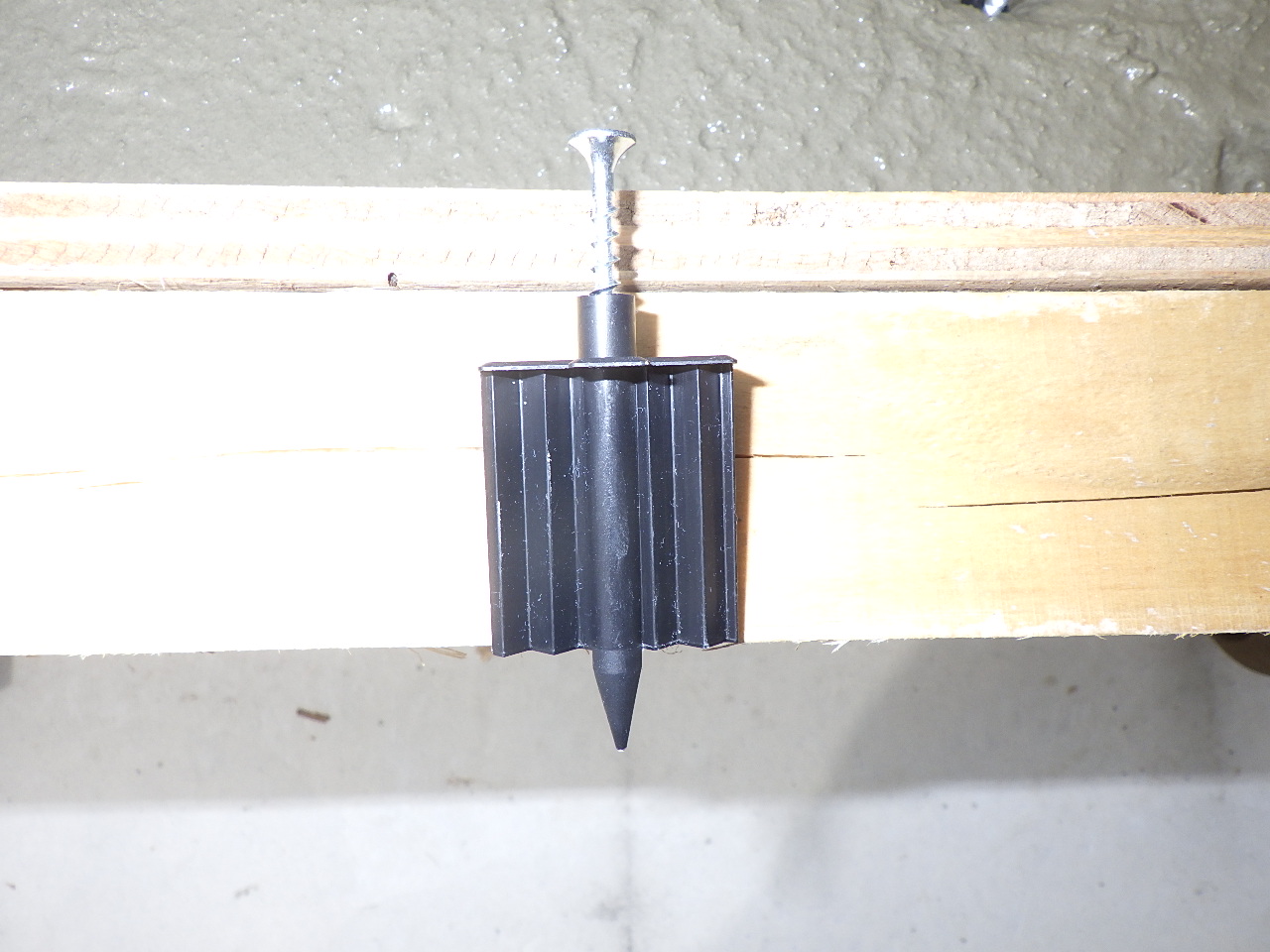

これがその正確な高さを出すために使われる天端ビスです。

使い方をざっくり説明しますと、コンクリートを流し込んだ後、適当な硬さに固まるまで待ちます。

ある程度安定した固さになったら、天端ビスを上から挿入していきます。

ネジの頭が埋まっているのが見えますね。

この天端ビスが固定されたあと、レーザー墨出し器で高さを正確に出して、その高さに合わせるようにネジを回します。

コンクリートが固まると、ネジのまわりの黒い羽が固定されて、ネジと一緒に供回りするのが防げます。

高さが決まったら、その高さに仕上がるように、セルフレベリング材を流し込むというわけです。

というわけで、上棟に向けて基礎の工事が終了しました。

今回の現場は、敷地までおおむね4-5mほどの高さがあるので、さらにそこから2階までの高さの足場を組むことになるため、5つの階段が架けられています。

これだけの高さの足場を超えて建材を運ぶので、

長~いブームのレッカー車=ピタゴラスが活躍します。

しだいにかたちが現われてきました。

模型でおさらいしておきましょう。

向かって右側、既存のボックスカルバートの車庫の上は、親世帯の寝室となるため、2階を造りません。

上階の生活音が響くのを防げます。

1階に暮らす親世帯はもちろん、2階に暮らす子世帯にとっても気を使わずに済みますよね。

さて、上棟に向けて、構造材を組み立てる工事が進んでいます。

段ボールで養生された柱がある一方で、木肌が現われている柱も散見されます。

この違いは、壁に隠れる柱と、現しになる柱=化粧柱の違いです。

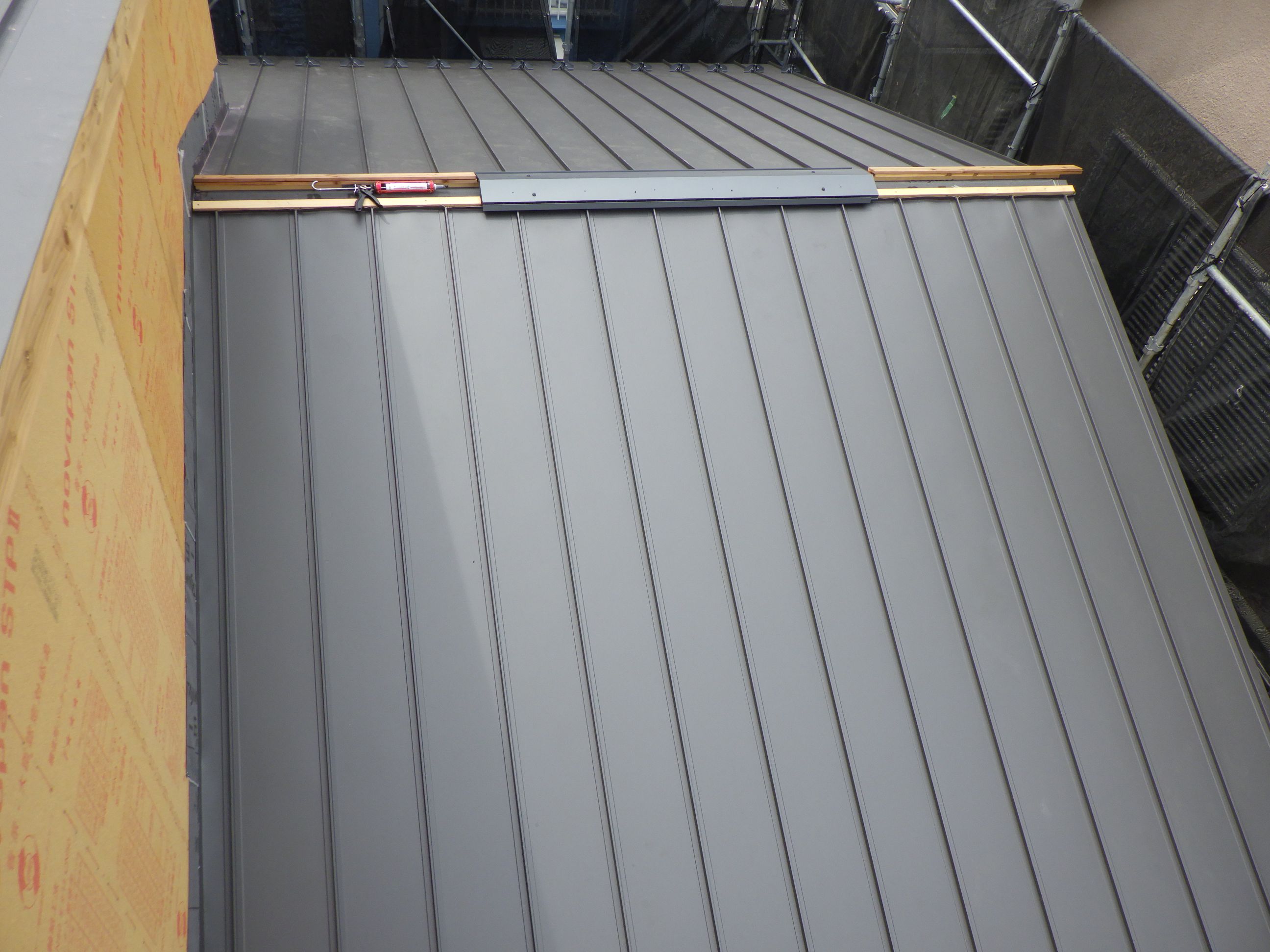

2階のない1階の屋根=下屋(げや)のルーフィングを完了しました。

室内側には、

屋根材と屋根裏の間に通気層を設けるアクエアーシルバーを設置しています。

何度かご紹介していますが、この裏側にはアルミコーティングがされていて、赤外線を反射することで、輻射熱を抑えます。

太陽の熱を真上から受ける屋根は、MAX70~80℃にもなります。

来年以降も、尋常でない暑さが続くことは間違いなさそうですので、この後の断熱工事と合わせて、とても重要な工程です。

持ち上げられているのは、屋根を覆うガルバリウム鋼板です。

この写真では長さが伝わりませんが、

今回の屋根も、傾斜が緩いため、タテに屋根を葺きます。

それゆえ1枚1枚が長くなります。

屋根の頂上を覆う、棟カバーが被せられているところに、棟換気の排気口があります。

屋根の内側にこもった熱を、先にご紹介したアクエアーシルバーの内部に閉じ込め、上昇気流を利用して、棟換気口から外に排出します。

この棟換気、冬場にも重要な役割を果たします。

冬は室内が暖かく、屋根まわりが冷やされるため、結露の心配があります。

通気層を設けることで、湿気を外に逃がすのです。

アクエアーシルバーは、アルミコーティングで遮熱効果を高めつつ、透湿性も確保しています。