建築ブログ

新しい家づくりの始まり

海の見える200坪の敷地に建てる、地下車庫のある家づくりが始まります。

完成模型

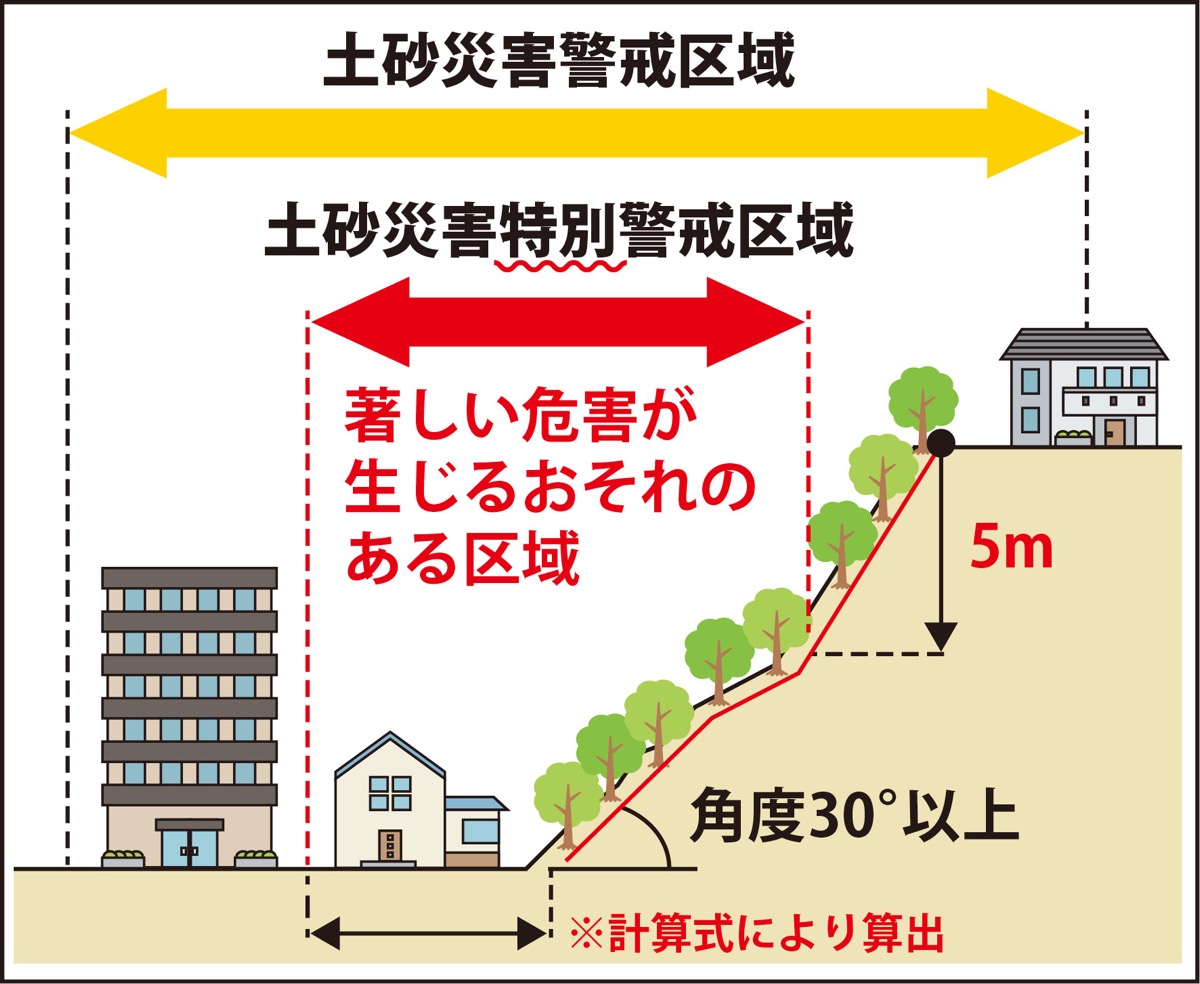

突然ですが、レッドゾーンという言葉をご存知ですか?

タウンニュースHPより抜粋

この地域に指定されると、建築物の構造が規制されます。

北側から

こちらは、道路の反対側。

工事の模様は、当ブログにて、順次ご紹介してまいります。

さて、引き続きまして、先行して工事が始まっている、地下室地下車庫のある家@横浜市青葉区。

根伐り、山留工事が進んでいますので、そちらの模様もご紹介しておきましょう。

第一次根伐り終了

擁壁を半分残し、建柱車を載せて、H鋼を埋め込み、上部の山留を完成させました。

いっぺんにやりたいと思いそうですが、急がば回れ。

擁壁をすべて壊して、一気に根伐りを行うのは、無理があり危険です。

安全第一に、一つ一つ丁寧に行っていきます。

第二次根伐り

この状態から、次は内部の土を掘り出します。

擁壁解体

土をある程度まで掘り起こしてから、残った擁壁を解体しました。

先に擁壁を解体して、雨でも降ろうものなら、内部の土が流れ出てしまいます。

当たり前のことですが、順序通りに進めることが重要です。

落下防止

第二次根伐りを終えたところで、北東側の道路に面する地下室がレイアウトされる位置は高低差があるので、落下防止シートで現場を覆います。

根伐りから砕石敷へ山留が完成。

基礎の配筋を収める根伐りを行いながら、既に終えているところには砕石を敷き始めました。

最後の土を運び終え、準備が整ったら、

鎮め物

土地の神様へのお供えである、鎮め物を地中に埋めます。

工事の安全と、完成後、幸せな生活がもたらされるよう、願いを込めます。

転圧から防水シート敷き

敷いた砕石を転圧機で踏み固め、防水シートで覆います。

捨てコン打設

その上から、捨てコンクリートを打設。

完了

このコンクリートは、構造上の役目を果たすものではないので、配筋などは行いません。

この上に基礎を造るのですが、とても滑らかに仕上がりました。

墨出し

乾いたら墨出しを行います。

基礎の配筋を行う位置を示します。

配筋工事へ

まずは基礎梁の配筋を行います。

サイズチェック

鉄筋の太さや間隔は、構造計算で細かく決められており、それに従ってしっかり工事を行っていることを証拠として、写真で撮っておきます。

打設してしまうと、証明出来ませんので。

この配筋の写真は、必要な部分すべて撮るので、かなりの枚数になります。

型枠設置へ

梁の配筋が完成し、建物の重さを面で支えるために、梁と梁の間の床面にも配筋を行いました。

この基礎を耐圧盤といいます。

配筋作業が終わり、型枠が到着。

型枠設置が終わるといよいよ基礎コンクリートの打設です。

スランプ試験

コンクリートを打設する前に、そのコンクリートの品質が、定められたものを使っているかどうかもチェックします。

今回使うコンクリートの固さを現場でチェックしたものの写真を撮り、さらに、右手の筒に入った同種のコンクリートを検査機関に送ることで、裏付けをとっておきます。

配筋のチェックも、このスランプ試験も、コンクリートの打設を行う際には、必ず毎回必要となる作業です。

面倒だし、少しくらい省略してもいいのでは?なんていう、よこしまな気持ちが出てきそうですが、そういう甘えが慣れにつながり、偽装を生んだりします。

絶対に欠かすことはできません。

基礎コンクリート打設

ということで、基礎コンクリートの打設が始まりました。

見るからに水分量が少なめな生コンクリートですね。

すき間なく打設するのには、手間がかかりますが、それだけ強固に仕上がります。

完了

時間をかけ、丁寧に行い、美しく仕上りました。

奥が地下車庫、手前が地下室です。

次の工程は、地下の配筋から、コンクリートの打設へと進みます。